|

PCV

| |

- ブローバイ、ブローバイ・ガス

ピストンリングからクランクケースに吹き抜ける混合気の未燃焼ガス

燃え残りの煤と気化した燃料が含まれるので、煤によるエンジンオイルの汚れ、燃料によるエンジンオイルの希釈、劣化を起こし、結果的には、シリンダーやピストンの摩耗を促進させる

- クランクケース内圧の設計値

ウェットサンプ :-0.005kg/cm^2 以下の「負圧」

ドライサンプ :-0.1kg/cm^2 程度の「負圧」

- クランク・ケースの負圧とキャビテーション

・クランクケースの負圧が低い場合

キャビテーション(気泡が発生すること)が発生しやすくなり、極端な場合には、

オイルポンプがエア噛みを起こして、オイルがエンジン各部に圧送されません

(滅多に起こることではありません)

・クランクケースの負圧が高い場合

通常、オイルの戻りは重力、負圧に頼っています。オイルの戻りが悪くなります

注意:負圧の度合の違いによる問題です。

- エンジンの歴史とブローバイガス還元

密閉型、オープンタイプ、シールドタイプ、クローズドタイプ

- 密閉型 1900年〜 内燃機関登場時から

第一次世界大戦後〜第2次世界大戦前のエンジンあたりです

クランク室は密閉でブローバイガスの還元はありません

クランク室の圧力は正圧(大気圧以上)になる場合もありました

オイルシール、オイル注入口はこの高い圧力に対応できる形式になっており、

注入口のフタはネジで締め付ける形式となっています

この世代のエンジンでは、GearBoxはグリス封入の形式のものもあります

- オープンタイプ(大気開放) 1930年

クランクケースにブリーザーが設置され、ホースで大気開放されていました。

なお、4輪の場合にはブリーザーホースはヘッドに設置されているのが一般的です

中間にオイルキャッチタンクをつけている場合もあります。吸気ダクト、あるいは、エアクリーナケースには接続されていないので、吸入負圧で、クランクケース内の圧力を下げることはできない

。

ブローバイは大気中に捨てられる 現在では車検は通らない(?)

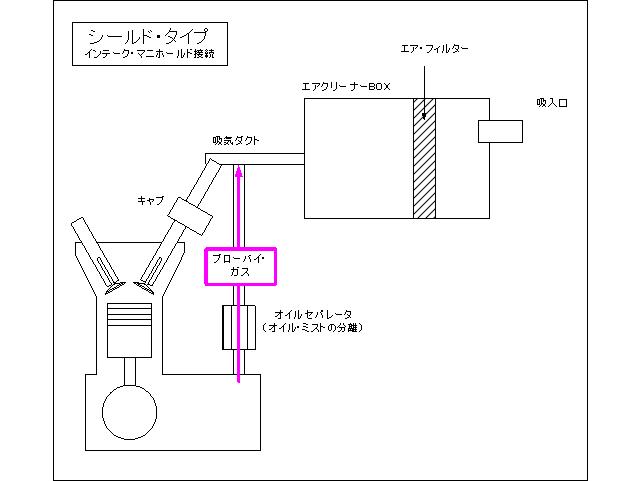

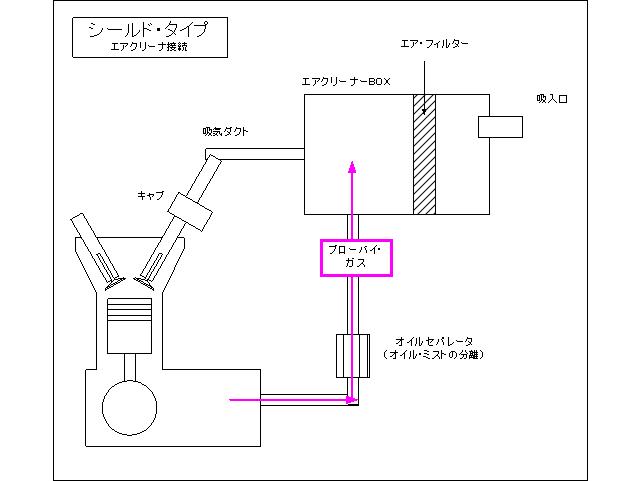

- シールドタイプ(エアクリーナケースに還流) 1960年

ヘッド、あるいは、グランク室からエアクリーナーBox、あるいは、吸気ダクト(サクションパイプ

、吸気ダクト、インテークパイプ))戻している。但し、ワンウェイ・バルブなどは無い

ブローバイは吸気に混ぜられて、再び燃焼室に送られる

オイルセパレーターが設置されていない車種も有ります

オイルセパレーターが設置されていない車種も有ります

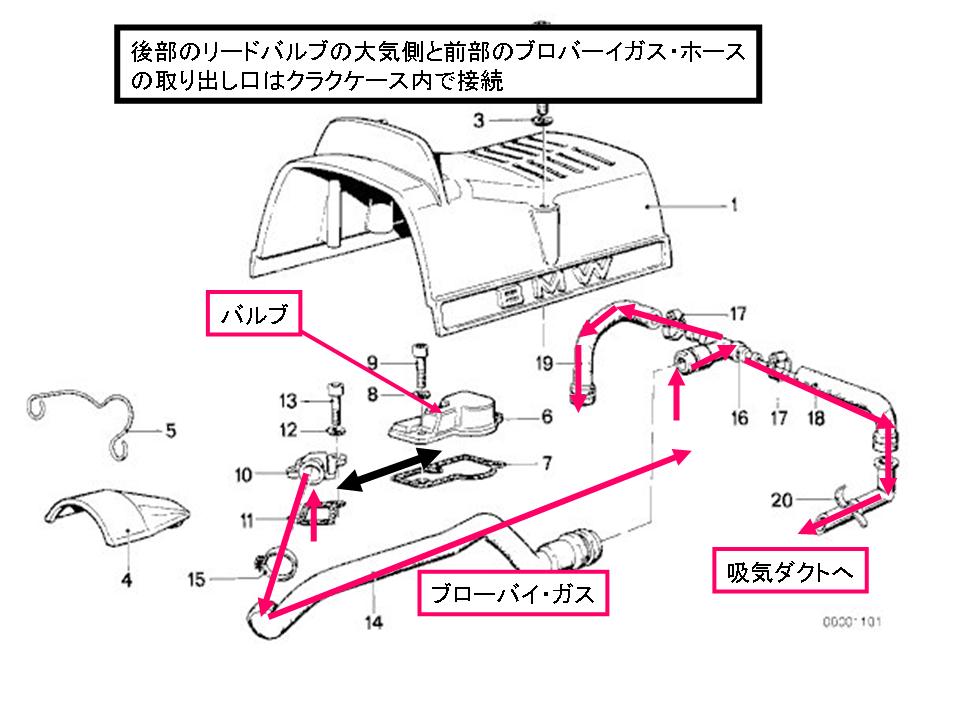

- R100/R80・モノサス、R100R/R100GS シールド・タイプ(吸気ダクト接続)

エンジン前部のブリード・ホース取り出し口・直下には「棚状」のオイルセパレータが設置されています。

エンジン後部のリードバルブ(reed-valve:PCVと同じくワンウェイ・バルブ)

の「出口側」は極、小径の穴でクランクケースに戻される構造です。

/5など古いモデルでは、エンジン前部のブリードは無く、後部のリードバルブの出口はエアクリーナー・シュラウドに戻されていました。(吸気ダクトでは無く、エアクリーナー・シュラウドです。)

エンジン後部のリードバルブの動作は未調査

2V-Boxerのクラクケース内圧の変化は2気筒では最も大きく、1,000cc単気筒と同じです。また、2系統+PCVバルブを使っている世代でもありません。 このリードバルブがどの様な動作をしているのかは不明です。

http://bmwmotorcycletech.info/oilsketch.htm

Snowbum氏のHPでも色々説明されていいますが、良くわかりません。

参考:油圧は、1bar〜5barで制御されています。(油圧が5bar以上になった場合には、オイルフィルターのバイパス・バルブ、タイミングケース内のブリザー・バルブ:クランクシャフト・前部・メインベアリングの後:で減圧されます)

- 排気バルブに導く方法、SACS、2次エア装置 Pulse-Air・システム

初期のカリフォルニアの排ガス規制対策

ブローバイを「新しい空気]と一緒に排気バルブ側に導入して燃焼させるもの、エンブレ時には盛大なアフターファイヤが出る。 (エキゾーストが完全に接続されていない状態と同じ)

アクセル・。オフでは、エンジン・クランク室〜エアクリーナーBOX〜排気ポートと導かれている経路で、アクセルオフでは、キャブ側の負圧が無くなり、大量の新規エアが排気ポートに供給される為です。

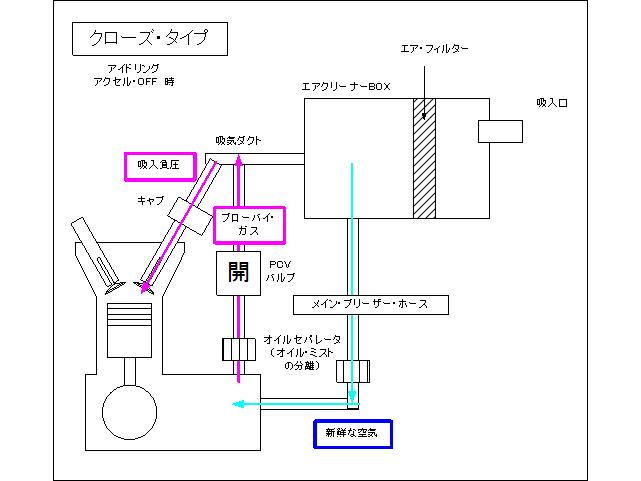

- クローズドタイプ(PCVバルブを使用)

現在の4輪、2輪のほとんど全て

2系統のチューブがある

オイルセパレータはPCVバルブ系統だけに搭載されてい4輪が多い

(メイン・ブリーザ・ホースにはオイル・ミストが少ないから)

注意:1960年以降の4輪、 2輪の場合には、その後長く、シールド・タイプだった

ヘッド、あるいは、クランク室 --- PCV ------------------ 吸気ダクト

ヘッド、あるいは、クランク室 ---(バルブ類無し)--- エアクリーナー

エンブレ時、アイドリング時には、インテークマニホールドの負圧によって、PCVバルブ〜吸気ダクト系統からブローバイ・ガスをブリードし、バルブ類無しの系統からはエアクリーナーから、新鮮な空気がクランク・ケースに供給されます。

高回転時、一定回転時には、PCVバルブ系統は閉じて、バルブ類無しの系統からエアクリーナーにブリードされます。

これは、ブローバイ・ガスの発生はアイドリング時に多い為です。

注意:説明図では、取り出し口はクランクケースですが、現在は2系統ともに、ヘッドからの取り出しが一般的です。 ヘッドからの取り出しの場合には、棚状のオイル・セパレータがヘッドカバーのブリーザー・ホース取り出し口の下にあります。 OHC/DOHCでカムチェーン駆動の場合には、チェーン部の開口部が大きくクランクケースとエンジンヘッドの圧力差はありませんが、コグトベルト駆動(エンジン外部)の場合には、クランクとエンジンヘッドの連結穴を確保する必要があります

|